『頭は「本の読み方」で磨かれる』茂木健一郎著

読み終えて、今すぐ本屋に行きたくりました。『頭は「本の読み方」で磨かれる』茂木健一郎著読み終えて、今すぐ本屋に行きたくりました。

子どものころからよく「本を読むといいことがある」「読書は役に立つ」と言われてきましたし、

私も自分の子どもに同じことを言っています。

この本は「読書をするとなぜいいことがあるの?」「本当に役に立つの?」という疑問について

しっかりと言語化し説明してくれています。

この本の中で私が印象に残った箇所をまとめてみました。

頭がいいってどういうこと

まずは「頭がいい」とはどういう状態なのでしょうか。

脳科学の観点から説明してくれています。

「本を読むと足場ができる」。

この現象を脳科学の言葉で表現するなら、脳の側頭連合野にデータが蓄積されていく、ということになります。

『頭は「本の読み方」で磨かれる』茂木健一郎著 第1章より

難しく感じますが、つまりは、

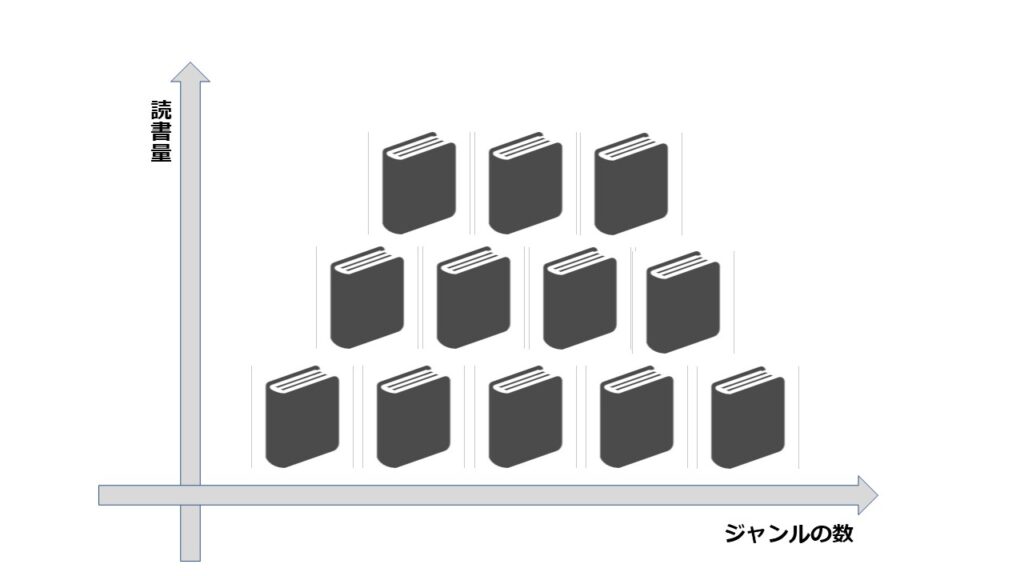

その人の視野の広さは、ジャンルの幅×読書量によって決まるということ。

読んだ本の数だけ足場が組まれて、より高いところから世界が見えるということだそうです。

読書をすることは

- 自分の経験を増やすことができる

- 自分以外の誰かの目線に立つことができる

どんな本を読めばいいか

では一体どんな本を読むのがいいのでしょうか。

茂木さんが最初におすすめしているのは世界でベストセラーになっている本。

逆におすすめをしていないのは実用書です。実用書を読むときには「ただ書かれているエッセンスを模倣するのではなく、「自分が作り手になるのだ」という意識で本を読んで」ほしいと書いてあります。

また、”「理解できなかった本」や「積ん読本」も、確実に脳の肥やしになる”と書かれているので、

ほっとします。

巻末には茂木さんがオススメの図書リストも載っていて、読破したくなってしまいます。

例えば、Googleの元CEOエリック・シュミットの『第五の権力』といったビジネス書のほか、

「赤毛のアン」や夏目漱石、ドストエフスキーなど文豪と言われ、長く読まれている古典の名作も多く挙げられています。

リストを眺めるだけでも、茂木さんの読書の幅をうかがうことができます。

読書で自分の言葉を磨く

読書を続けることで、日常生活の雑談の質も挙げられるとか。

雑談の重要性は最近よく語られていますが、会話力を上げることにも読書が有効であると述べられています。

読書から表現を学び、知識の層を厚くすることが雑談にも役に立つんですね。

私がこの章の中で特に印象に残った部分は

"コピペは脳を劣化させるという事実"

です。

SNSで人の言葉をコピペして発信することもできるのですが、それでは何の喜びもなく成長もできないと茂木さんは言います。

文字を自分の脳の中から絞り出すという行為は、負担がかかってヘトヘトになるし、効率も悪いかもしれないけれど、だからこそやり遂げた時に脳は本当に喜び、成長するのです。

「言葉には経済価値があ」り、それを鍛えるためにも、読書をすべきと言っています。

読書によって自分の経済価値を高めたいです。

まとめ

私がこの本を読んで、これまで漠然と読書がいいと言う通説を受け入れてきましたが、

読書という行為には具体的な理由があり、自分を磨くことに繋がると

しっかり理解することができました。

また、なぜか私の中では本を買うのは”せいたくなこと”という後ろめたいイメージもありました。

そのため周りに読書についてしていることを話す機会も少なかったのですが、

これからはもっと読書をし、自分が読書から得たことを、言葉に置き換えていきたいと思いました。

読書って楽しいですね。

コメント